Susanne Abel

dtv, ET 14.08.2025

544 Seiten, € 24,00

Bevor Susanne Abel 2021 mit ihrem Romandebüt „Stay away from Gretchen“, das zunächst wenig von der Literaturkritik beachtet wurde, einen großartigen Bestseller-Erfolg feierte, wie mit der Fortsetzung „Was ich nie gesagt habe – Gretchens Schicksalsfamilie“, hat sie als Regisseurin zahlreiche Dokumentationen für das Deutsche Fernsehen umgesetzt.

Mit einem zunächst etwas eigenwillig anmutenden Titel, dessen Sperrigkeit sich aber auf den ersten fünfzig Seiten auflöst, präsentiert Susanne Abel ihren dritten Roman mit einer Familiengeschichte zwischen verschiedenen Generationen und Zeitebenen und einem Grundthema, das man sehr selten außerhalb von Sachbücher thematisiert liest.

Der Roman wechselt sich in seiner Handlung in zwei Zeitebenen ab: 1947/48 bis 1963/66, jeweils in Abschnitten unterteilt sind Hardy und Margret die Hauptrollen. Die zweite Zeitebene umfasst die Jahre 2006 bis 2017, in der Hardy und Margret mit ihrer eigenen Familie die Protagonisten sind. Zu ihrer Familie gehören ihre Tochter Sabine, die Enkelin Julia sowie deren Tochter Emily, die als Urenkelin wie ein roter Faden durch den Roman führt.

1945 kommt ein ungefähr dreijähriger kleiner Junge mit einem Kindertransport aus Zoppot bei Danzig in ein katholisches Kinderheim in Drolshagen im Sauerland an. Auf seiner Verschickungskarte aus Pappe, die der Kleine um den Hals trägt, steht ein nicht mehr leserlicher Name drauf, nur noch die Buchstaben „WIL“ am Anfang kann man noch erkennen. Der Kleine kann weder sagen, wie er heißt, wer seine Eltern sind, noch mit wem er geflohen ist und bleibt stumm. Er erhält den Vornamen Hardy und den Nachnamen Willeiski, wobei die Kinder in dem Kinderheim nicht mit einem Namen angesprochen werden, sondern nur mit der Nummer, unter der sie registriert wurden. Hardy wird fortan von den Nonnen nur noch mit Nr. 104 angesprochen, er selbst spricht kein Wort und wird für geistig zurückgeblieben erklärt. Lesen und Schreiben zu lernen bleibt ihm verwehrt.

Als die Kinder am 24. Dezember 1947 nach Drolshagen in die Kirche zur Weihnachtsmesse marschieren müssen, wird Hardy von der fünf Jahre älteren Margret begleitet, die ihn beim Ausrutschen durch beherztes Zugreifen vor einem Fall beschützt. Als Hardy sich kurze Zeit später einnässt, ist es wieder Margret, die ihn mit ihrer zugewandten Art beruhigt und sich um den kleinen Kerl kümmert. Ab diesem Moment entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden, sie verlieren sich aber auch wieder aus den Augen, als Margret das Heim verlassen kann, da sich über den Suchdienst des Roten Kreuzes eine Tante von ihr gemeldet hat und sie bei sich aufnimmt. Eine Verabschiedung von Hardy ist Margret nicht möglich, aber der Kleine legt an ihrem Essplatz seinen ersten herausgefallenen Milchzahn. Für Margret ein unheimlich wertvolles Geschenk, für das sie sich nicht bedanken kann.

Viele Jahre später begegnen sich Hardy und Margret durch einen Zufall wieder in Essen. Hardy wird immer noch als geistig zurückgeblieben behandelt, ist wegen angeblich häufigen Onanierens auffällig geworden und deswegen im dortigen Franz Sales Haus gelandet. Margret ist inzwischen von ihrer Tante und Onkel geflüchtet und arbeitet als Helferin im Franz Sales Haus und trifft Hardy durch Zufall wieder. Erneut ist es Margret, die Hardy hilft, aus dem Franz Sales Haus zu fliehen, die beiden suchen sich eine gemeinsame Wohnung und eine Arbeit, von der sie so gerade eben leben können. Aber Margret kann geschickt mit Geld umgehen und es gelingt ihr kleine Rücklagen zu bilden. Hardy arbeitet als Bauarbeiter und sorgt Stein für Stein nach seiner Arbeit für ein eigenes Haus für Margret und sich. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das Haus fertig ist und die beiden sich gegenseitig ihre Liebe aussprechen können.

Hardy wie Margret haben unglaubliche Demütigungen, brutale Bestrafungen und Entwertungen durch die katholischen Nonnen in einem kirchlich geführten Kinderheim in Drolshagen erleben müssen. Handlungen, die zarte Kinderseelen für immer tief verletzen und durch die sie schwer traumatisiert ihr Leben angehen müssen. Susanne Abel beschreibt diese bekannten und doch immer wieder unter den Tisch gekehrten Tatsachen anhand der beiden Lebensgeschichten von Hardy und Margret bewegend und aufwühlend. Es gibt Stellen, an denen ich inne halten musste, weil man sich derartige Grausamkeiten an Kinder und Jugendlichen nicht vorstellen will und um die belegten Tatsachen annehmen zu können.

Im katholischen Franz Sales Haus, in dem Hardy als Jugendlicher einige Jahre verbringt, wird er mit Tabletten ruhig gestellt, ein historisch belegter Fakt. Es war das sogenannte Medikament T 57 des Pharmaunternehmens Merck, das dort in überproportional hohen Dosierungen zur Ruhigstellung verabreicht wurde und die Kinder und Jugendlichen als pharmakologische Versuchskaninchen missbraucht wurden. Im April 1958 wurde T 57 als Medikament Decentan, ein hochpotentes Neuroleptikum, auf den Markt gebracht und Jahre später wieder wegen seiner zahlreichen Nebenwirkungen davon genommen.

Wie sehr die unterschiedlichen Traumata Hardy und Margret für ihr Leben, ihre Beziehung und ihr eigenes Familienleben geprägt haben und welche Konsequenzen davon an ihre Kinder, Enkel und sogar Urenkelin bewusst bis unbewusst übertragen wurde, arbeitet Susanne Abel beeindruckend und nachvollziehbar aus. Diese Folgen zeigen sich bis in das Familienleben der Gegenwart, in der Sabine, die Tochter der beiden, eine gestörte Beziehung zu ihren Eltern wie auch zu ihrer eigenen Tochter Julia hat. Julia wird sehr früh schwanger, so dass Emily bei ihren noch jungen Urgroßeltern aufwächst. Je älter Emily wird, desto größer werden die Spannungen durch die einengende Erziehung und nicht modernen Einstellungen von Margret, die zwar sehr liebevoll aber auch sehr dominant über Emily wacht. Dennoch gelingt es Emily trotz ihres schweren Gepäcks der nicht geheilter Wunden und unbearbeiteter Lebensschädigungen ihrer Mutter, Oma und Urgroßeltern raffiniert ihre Freiheiten zu erkämpfen und entwickelt sich zu einer empathischen, klugen und sympathischen Persönlichkeit, hinter der sich ihre Mutter wie Oma verstecken müssen. Ihr ist es zu verdanken, dass Hardy am Ende seines Lebens vieles offen legt, etwas tröstendes erfährt und die ganze Familie enger rücken lässt.

Die großartige Arbeit des Suchdienstes des Deutschen Roten Kreuzes, die seit 1945 Millionen von Suchanfragen erhalten haben und bis heute noch immer Menschen, die sich seit dem zweiten Weltkrieg suchen, zueinander führen oder deren wahre Identitäten aufklären, erhält in dieser Geschichte eine besondere Rolle und eine verdient hervorhebende Auszeichnung. Die fiktive Geschichte von Hardy und Margret, so die Schriftstellerin im Nachwort, wurde von einer wahren Begebenheit auf die beiden übertragen.

Die Generation von Hardy und Margret gehört zu der Generation meiner Eltern, die mit über 80 Jahren nun bald verstorben sind. Das Leben der namenlosen, geschändeten Heimkinder, von denen unendlich viele ihre Identität verloren haben und bis heute nicht ihren realen Namen und Familienhintergrund kennen, gibt Susanne Abel mit dieser aufwühlenden, hervorragend recherchierten Geschichte ein kleines Stück Aufarbeitung zurück. Die kirchlich geführten Institutionen haben auch zu diesem Thema bis heute kein Interesse daran, den alltäglichen erniedrigenden, brutalen Umgang ihrer Schutzbefohlenen aus der Nachkriegszeit und Jahrzehnte später ehrlich und offen aufzuarbeiten. „Schließlich verstecken sich viele Einrichtungen hinter der Aussagen, dass Akten nicht mehr auffindbar seien.“ (Seite 536, Nachwort) „… in den darauffolgenden Jahrzehnten haben sie immer nur so viel zugegeben, wie sie auf öffentlichen Druck hin zugeben mussten. Und so halten sie es bis heute. Verschleiern und Aussitzen – das scheint das Kernprinzip zu sein.“ (Seite 535, Nachwort)

All diese furchtbaren Schicksale der vielen Heimkinder ohne Eltern hätte es ohne Krieg nicht gegeben. Wenn man sieht, wie viele Kriege es derzeit auf der Welt gibt und die uns aktuell vor unserer Haustür bedrohen, und auch meine Generation in Teilen noch durch weitergegebene Traumata das Leid der Eltern und Großeltern aufzuarbeiten haben, sollten wir einmal mehr für ein friedliches Miteinander und für den Erhalt der Demokratie einstehen.

Das einzige, was mich hin und wieder in der Geschichte gestört hat, ist der manchmal zu sehr umgangssprachliche Ton, der die Erzählerstimme in der Gegenwart anschlägt, dafür ist die von der ersten bis zur letzten Seite fesselnde Handlung an keiner Stelle sentimental.

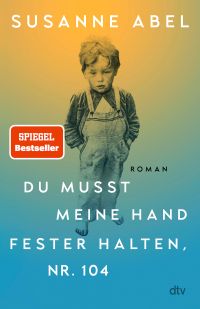

Auf dem Cover ist ein vielleicht drei Jahre alter, verwahrlost-barfüssiger Junge zu sehen. Laut Susanne Abel stammt dieses Foto aus dem Buch „Ich habe Dich so gesucht … Der Krieg und seine verlorenen Kinder.“ Und wie die Autorin hofft wohl jede Leserin, jeder Leser dieses bewegenden, dramatischen Romans, dass dieser kleine Junge seine Familie gefunden hat – und sich ein solches Suchen nicht wiederholen wird.

Wie sorgfältig die Autorin zu dem Thema der Heimkinder während der besagten Zeit recherchiert hat, sieht man an dem ausführlichen und umfangreichen Literatur- und Filmverzeichnis am Ende des Buches.

Sabine Wagner